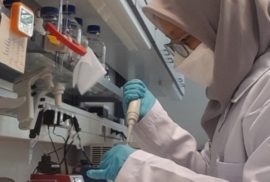

Pada tanggal 1 Oktober – 30 November 2024, Noor Nailis Sa’adah, mahasiswa Doctoral Fakultas Biologi UGM tahun 2023 Gasal di bawah bimbingan dari Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr. (Promotor); Prof. Dr. Yekti Asih Purwestri, M.Si. (co-promotor 1), dan Dr.biol.hom. Nastiti Wijayanti, M.Si. (co-ptomotor 2) melaksanakan kegiatan Internship Penelitian di Nara Institute of Science and Technology (NAIST), Jepang dengan pendanaan dari Iida Scholarship. Program internship penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Plant Secondary Metabolism, Division of Biological Sciences, NAIST di bawah bimbingan langsung dari sensei Prof. Takayuki Tohge. Program ini diinisiasi oleh Prof. Dr. Yekti Asih Purwestri, M.Si. yang merupakan alumni dari NAIST.

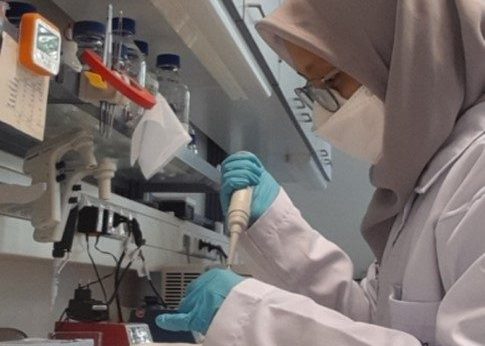

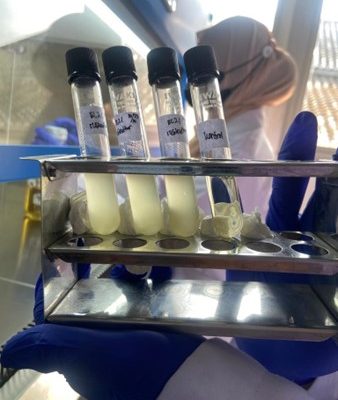

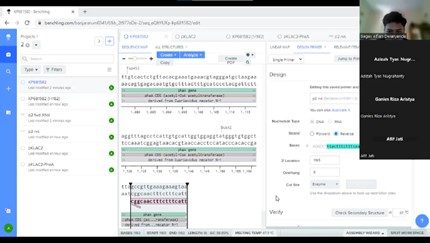

Program internship ini berfokus pada penelitian tentang “Metabolomic profiling of Medinilla speciosa fruit at different developmental stages using LCMS”. Beberapa materi yang dipelajari selama internship adalah teori basic tentang metabolomic profiling, ekstraksi sampel, running LCMS, anotasi pada kromatogram dan spektrum hasil LCMS, serta analisis data. Anotasi untargeted metabolite merupakan tantangan utama dalam metabolomic profiling. Data kromatogram dan spektrum diproses menggunakan software Xcalibur versi 4.1.3.1.9 (Thermo Fisher Scientific) dengan 4 tahapan, yaitu 1) Qual Browser (QL), 2) Processing Setup (Pc), 3) Sequence Setup (Sq), 4) Quan Browser (Qn).

Selama internship, mahasiswa juga mengikuti kegiatan regular seperti unit meeting dan seminar meeting yang dilaksanakan setiap minggu. Unit meeting merupakan suatu kegiatan progress report penelitian, setiap mahasiswa mempresentasikan data yang telah diperoleh, serta rencana penelitian yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Sedangkan dalam seminar meeting, mahasiswa mempresentasikan tentang project penelitian dan semua data yang telah diperoleh dihadapan semua anggota Lab dan sensei, disertai dengan sesi tanya jawab dari semua peserta yang hadir. Kegiatan unit dan seminar meeting memberikan banyak insight dan pengetahuan baru, khususnya tentang identifikasi faktor-faktor kunci keragaman metabolit sekunder dan peran regulasi dalam metabolisme sekunder tumbuhan yang memungkinkan rekayasa metabolik senyawa bermanfaat.

Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan internship di NAIST dalah bagaimana suasana akademik/pembelajaran di Jepang, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, serta bagaimana kerja keras dalam mencapai goal yang diinginkan. Selain kegiatan akademik, selama di Jepang juga dapat menikmati keindahan alam dan budaya di Jepang, khususnya di kota Nara, Osaka dan Kyoto. Kegiatan ini sangat bermanfaat, khususnya untuk mahasiswa karena mendapatkan ilmu baru dan pengalaman yang sangat berharga, serta mendukung program SDGs no 4 (Pendidikan Berkualitas) dan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan peserta dan tujuan kampus yang lebih banyak.

[Noor Nailis Sa’adah, Mahasiswa Program Studi Doktor Biologi UGM Angkatan 2023 Gasal]